Врач из Санкт-Петербурга написал больше всего книг об истории Петропавловска

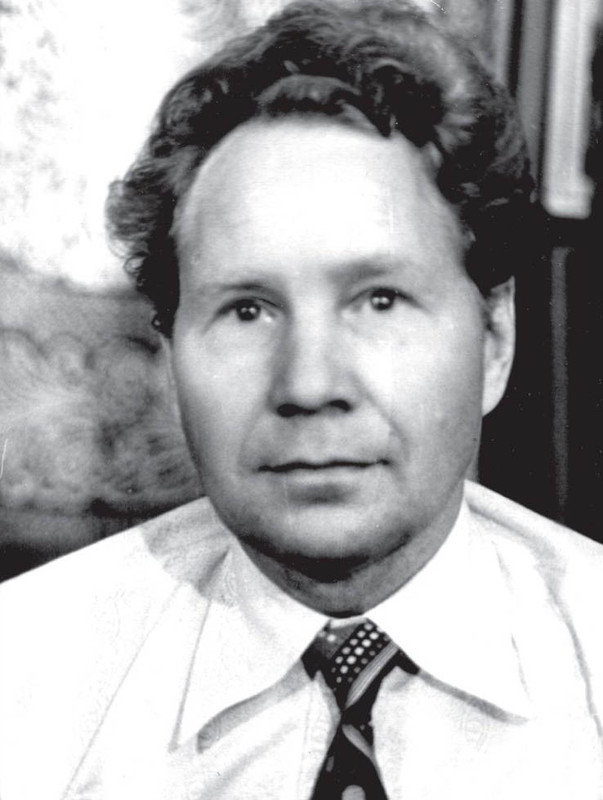

Михаил Морозов – российский врач, но знаком жителям Петропавловска, как автор краеведческих книг, историк и краевед. На вопрос, зачем он пишет книги, Михаил Андреевич всегда отвечал: «Мы умрем, а книги останутся», к тому же еще в школе его всегда волновал вопрос, почему нет книг о Петропавловске. И он восполнил этот пробел, когда вырос. 3 июня 2018 года Михаила Морозова не стало, он ушел на 79-м году жизни….

А его книги остались как наследие для всех жителей Петропавловска и как память о Михаиле Морозове, который очень любил этот город и приезжал из Санкт-Петербурга сюда погостить каждое лето к своей сестре Галине.

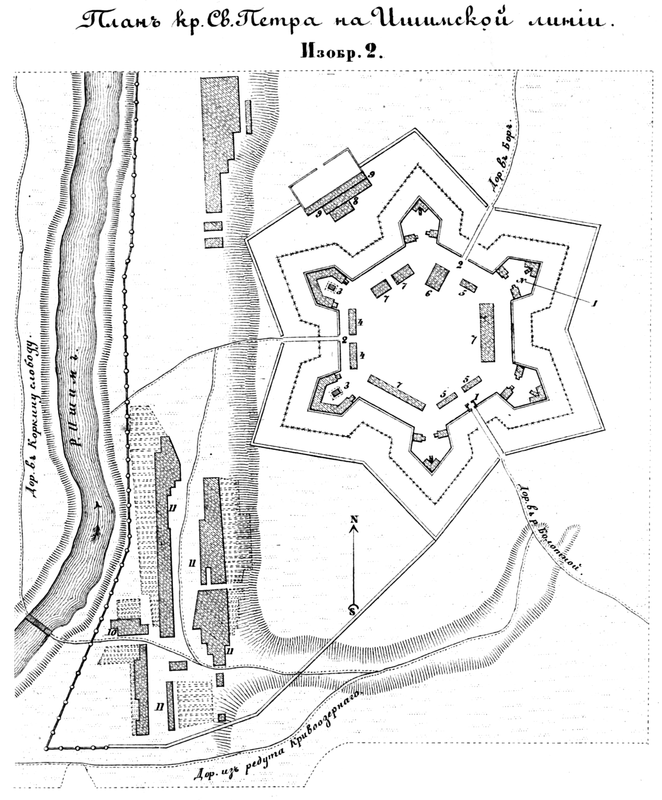

Заходил он и в редакцию Петропавловск news, сердце у него всегда болело за город и за его судьбу. Он мечтал о восстановлении крепости на берегу Ишима. В книге Михаила Морозова «Петропавловск в иллюстрациях и информациях» есть три плана крепости за разные годы (1752, 1785 и 1807), которые он нашел и скопировал в архивах Санкт-Петербурга. «Будет очень хорошо если по новому восстановят крепость. Я несколько раз предлагал восстановить хотя бы 2 или 3 бастиона, а если восстановят всю крепость, то это будет просто прекрасно», — говорил Михаил Андреевич.

Каждый раз Михаил Андреевич приезжал с добычей из Санкт-Петербургских архивов, где хранится большое количество материала о дореволюционном Петропавловске, сам зарисовывал карты города разных лет. Сотни страниц газет столетней давности «Приишимье», «Ишимский край», «Ишимская степь», выпускавшихся в Петропавловске, он прочитал и законспектировал, работая в Газетном фонде Российской национальной библиотеки, а потом оформил в книжки ручной работы, набрав текст на печатной машинке. Все эти эксклюзивные материалы мы публикуем на страницах нашей газеты и на сайте Петропавловск.news. Михаил Андреевич разыскал много интересного о нашем городе, который он вдоль и поперек исходил своими ногами. Он очень любил ходить пешком и разговаривать с людьми, собирая информацию о прошлом города от его жителей. Часто он бывал в Ботаническом саду и старожил Равиль Рязапов много помогал ему в сборе информации для книги об истории города, более того, помогал организовать выпуск тиража книги в Омске, содействовал в ее распространении.

Наш краевед отличался невероятным оптимизмом, сильным духом и отличным чувством юмора. Он мог часами (!) удерживать внимание публики, потому что был очень интересным рассказчиком, к тому же невероятно умным и начитанным человеком. У него была светлая голова. И при этом Михаил Андреевич был легким в общении и часто шутил, в том числе и над собой и даже когда болел, писал мне в соцсетях, что «слухи о его здоровье сильно преувеличены». Он рассказывал истории так, что в редакции постоянно раздавался заливистый смех, он умел развеселить и поднять настроение. А я с ним была знакома с 2002 года, он приходил ко мне домой, рассказывал об истории Петропавловска и о том, как он кропотливо собирал материал о нём. С тех пор связь мы не прерывали. Сотни статей под его именем опубликованы на страницах нашей газеты и на сайте, и есть еще много материала, который пока не опубликован. Так плодотворно трудился краевед в свободное от основной работы время. Книги о Петропавловске Морозов выпускал за свой счет и пытался их продать, чтобы как-то возместить затраты. Часть реализуются до сих пор в торговой сети Петропавловска. Жил при этом автор книг всегда очень скромно.

Однажды Михаил Морозов принес в редакцию рассказ «о себе любимом» и сегодня Петропавловск news публикует его для наших читателей.

Михаил Морозов: «О себе любимом»

28.07.2014

«Родился я на юге Западной Сибири в Тюменской области, в селе Зарослом. Затем всё наше большое семейство (мать Матрёна Дмитриевна, я, четыре моих сестры и брат) переехали в казахстанский город Петропавловск. Я был самый младший, шестой из своих сестёр и братьев. Время было трудное, голодное. Отца, Андрея Ивановича, как кулацкого сына, забрали в трудармию на Урал, валить лес. Меня, стало быть (по советской терминологии), можно считать кулацким внуком. Труд был очень тяжёлый, и отец за две зимы не выдержал. Приехал домой безнадёжно больным и умер дома в 38 лет 25 апреля. Мне тогда было 1,5 месяца. Одной матери не под силу было прокормить такую ораву. Поэтому перед смертью отец говорил матери: «Мишеньку я бы взял с собой, тебе и пятерых хватит». Шла война. И меня, как самого младшего, отправили в семью Кашиных. Это старшая сестра нашего отца – тётя Лиза. У них была корова, и жили они несколько лучше. Через некоторое время Кашины сдали меня в детский дом села Архангельское. Затем часть детей (и меня в том числе) перевезли в Южно-Казахстанскую область. Таким образом, я потерялся. Наши искали меня. Отправляли розыски, но всё безрезультатно. Одна из воспитательниц вручила мне письмо, но я читать не умел, и что делать с этим письмом, не знал. Мне было тогда 6 лет. Из письма сделал самолётик и запустил его. Вот и все розыски.

Когда я учился уже во втором классе, мы, пацаны, между собой вспоминали своих родных. И я рассказывал о своих. При этих воспоминаниях присутствовала воспитательница Людмила Лазаревна. Она обратилась ко мне с вопросом: «Миша, ты же безродный?» Да, но я всех помню. Стал перечислять всех своих, и как их зовут. Она заинтересовалась, стала искать в администрации этого учреждения документы. Выяснила, откуда и кто меня доставил. Нашла адрес. С её помощью написали письмо. В Петропавловске его получили. Сколько было радости. Мать всем своим знакомым говорила: «Миша нашёлся». Завязалась переписка. На юге Казахстана я закончил семь классов. В 1956 году 22 июля я поездом приехал в Петропавловск. Предварительно дал телеграмму, каким поездом и в каком вагоне я еду. Перрон тогда был очень живописным: оригинально подстриженная зелень, в которой утопали гипсовые скульптуры. У вагона меня встречали: Катя с мужем, Галя с мужем, Ольга. Поезд прибывал в 12 ночи. От вокзала, в это время, ходил дежурный автобус до главпочты на ул. Пушкина. Доехали до конечной остановки, а дальше взяли такси (автомобиль «Победа») и приехали к частному дому на ул. Лагерной (ныне это ул. Рижская). Мать светилась от счастья. Собрались все в комнате за столом. Мать всего наготовила, она большая мастерица особенно в выпечке (пироги, печенье, хворост, вафли, беляши). И так началась моя новая жизнь.

В Петропавловске получил среднее образование (10 классов). В 8 и 9-ом классах учился в школе № 8 им. А.С.Пушкина. Тогда она находилась в 2-х этажном доме по ул. Пушкина и К.Либкнехта. Её затем сделали семилеткой, и 10 класс я заканчивал в школе № 3. Таким образом, школьное образование завершил в 1960 году. Кроме школы, занимался в разных кружках: рисованием – в Доме пионеров, радио- и фотокружок — в Станции юных техников. Всё это потом мне пригодилось. Станция юных техников находилась в 2-х этажном особняке по ул. К.Сутюшева. Своего фотоаппарата я не имел, но так хотелось научиться фотографировать. В фотокружке постиг все тонкости фотопроцесса (приготовление растворов, проявление, закрепление, фотопечать, глянцевание), изучил различную фотоаппаратуру (фотоаппараты, увеличители, фонари, глянцеватели) и принцип её работы. Свой первый фотоаппарат «Зоркий-6» купил, когда уже работал. Пробовал делать цветные фотографии с помощью корригирующих светофильтров. В наборе их было 33 шт. (жёлтый, голубой, пурпурный). Все фотоиллюстрации к своим книгам и рисунки делал сам. Когда учился в аспирантуре, все микропрепараты для диссертации фотографировал сам через микроскоп с помощью зеркального фотоаппарата «Зенит». Как изменилась современная техника. Цифровые фотоаппараты не нуждаются в таком кропотливом труде. Сам фотопроцесс стал очень упрощённым, значительно расширились его возможности, и качество фотографий осталось хорошим.

Занятия в радиокружке позволили мне собрать 4-х ламповую радиостанцию, которая работала в диапазоне УКВ на приём и передачу. Для более дальнего и надёжного приёма на крыше своего дома установил антенну. 4-х метровую мачту и 2-х метровую петлю из латунных трубок монтировал на земле, а затем с помощью растяжек установил на коньке крыши. Помогал мне устанавливать брат Владимир.

В школе № 8 принимал участие в струнном оркестре (играл на мандолине). Руководил струнным школьным оркестром преподаватель литературы Михаил Персиков. В школе № 8 организовал шахматный турнир. Одно время был чемпионом школы по шахматам. После окончания школы устроился на радиозавод им. С.М.Кирова в цех № 7 учеником слесаря-сборщика, а затем меня перевели в лабораторию типовых испытаний (ЛТИ). В то время для поступления в институт преимущество имели те, у кого был производственный стаж не менее 2-3 лет. Одновременно готовился к поступлению в институт. Решил поступать в Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ) на архитектурный факультет. Для этого необходимо было иметь характеристику из архитектурного отдела. На лето устроился в архитектурное управление разнорабочим. За техником-строителем носил 20-метровую рулетку, металлические штыри, кувалду, мерную рейку. Планировалось заасфальтировать ул. Пушкина (от ул. Интернациональной) с поворотом направо на ул. Рижскую (мимо нашего дома), затем поворот на ул. Индустриальную и дальше в промзону. Всю эту трассу я прошёл с соответствующим снаряжением. Проезжая часть ул. Рижской в то время была грязной, с глубокими колеями от грузовых машин. В 1956-1958 годах по этой улице на лошадях возили фекальные массы. Вереница повозок из 5-7 бочек с длинными черпаками двигалась одна за другой в сторону ул. Пушкина. На улице в это время стоял «аромат» далеко не французских духов. Кроме того, на ул. Советской возле сбербанка копал шурф глубиной 2,5 метра. Здесь у меня были не менее «нежные» инструменты: лом, лопата штыковая и совковая. Банк планировали расширить за счёт пристройки такого же 3-этажного здания, а для этого нужно было дать характеристику грунта с целью выяснить, выдержит ли это новое строительство. После такой отработки отправил документы в Ленинград в инженерно-строительный институт (ЛИСИ) на архитектурный факультет. Когда получил вызов из Ленинграда, обратился к архитектору за характеристикой. Он поинтересовался, для какой цели. Я ответил, что хочу поступать в ЛИСИ на архитектурный факультет. Он пытался отговорить меня от этого шага. «Я, — говорил он, — 20 лет работаю архитектором и за этот период не построил ни одного дворца и не построю. Моя функция сводится к привязке типовых зданий определённой серии к местности».

Я ему не стал возражать, но про себя думал: «Я не такой, как Ванька за рекой». Приехал в Ленинград. Все вступительные экзамены (физику, математику, литературу, черчение) сдал на «4», а по рисунку (один из профилирующих предметов) получил «3». А это значит, что я по конкурсу не прошёл на архитектурный факультет и мне предложили переписать заявление на факультет промышленное и гражданское строительство (ПГС). Я отказался. Забрал документы и вернулся в Петропавловск. Опять устроился на тот же радиозавод. Работал и готовился для поступления в институт. На следующий год отправил документы в Алма-Атинский мединститут на лечебный факультет. Приехал по вызову. Сдал все вступительные экзамены (физику, биологию, химию, литературу) на «4». Сочинение всегда писал на свободную тему. Так было на аттестат зрелости, так было в Ленинграде на вступительных экзаменах в ЛИСИ. Там была свободная тема: «На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы», а в Алма-Ате – «Везде, где советский живёт человек, он родину славит трудом». По конкурсу на лечебный факультет не прошёл. Мне предложили переписать заявление на фармацевтический факультет. Я так и сделал. Проучился год на этом факультете. Однако меня совсем не устраивала профессия провизора. Я пытался перевестись на лечебный факультет, но это оказалось невозможным.

В 1964 году вновь организовывался медицинский институт в Целинограде с лечебным факультетом. Ректором назначался Полетаев Станислав Дмитриевич. Его приёмная находилась в Алма-Ате в Министерстве здравоохранения Казахской ССР. Я был у него на приёме. Он пообещал принять меня в институт на лечебный факультет, но снова на первый курс. Я согласился, забрал свои документы из Алма-Атинского мединститута и уехал в Петропавловск. Стал ждать, когда откроется институт в Целинограде. По радио услышал, что где-то в сентябре институт открылся. Срочно выехал в Целиноград. Там от абитуриентов — не протолкнуться. На 300 мест подано 1300 заявлений. Съехались молодые люди из разных мест: Украины, Урала, Грузии, Азербайджана, Армении. В такой заварухе обещание С.Д.Полетаева осталось только обещанием. Мне он предложил заниматься только на правах вольнослушателя. На что я вынужден был согласиться. Общежитие мне не положено. Ночевал, где придётся. Приходилось и на вокзале, и в вагончиках со строителями, и нелегально в студенческом общежитии (откуда меня часто выгоняла комендант). К занятиям готовился в читальном зале библиотеки института. У меня, как у кандидата в студенты, не было студенческого билета, зачётной книжки, я не числился в журналах успеваемости, мне не выплачивалась стипендия. Таких нас было человек 50. Пока учился на первом курсе в качестве кандидата в студенты и.о. декана лечебного факультета (я её имя и отчество не помню, преподавала она английский язык) несколько раз мне объявляла, чтобы я покинул институт и больше в нём не появлялся. И это безо всяких причин. Я с большим трудом смог удержаться даже на этих птичьих правах. По мере выбывания студентов из Грузии, Армении, Азербайджана в свои национальные институты, эти бреши заполняли кандидаты. Одним из последних (уже на втором курсе) в студенты был зачислен и я.

Чтобы не пропасть с голоду, устроился работать через ночь кочегаром на какой-то маленький заводик. Бросал уголь в две топки. Получал 30 рублей. Расходовал их очень экономно. На питание использовал 60 копеек в день, а на месяц выходило18 рублей. Это более чем скромно. Вот мой дневной студенческий рацион. Мясное только в обед (котлета, хлеб, чай). Итого за обед 30 копеек. На завтрак: каша, хлеб, чай – 15 копеек, на ужин гарнир, хлеб, чай – 15 копеек. От материальной помощи из дома категорически отказался. Проверял себя на прочность или на «вшивость». В таких условиях бился год. Зимнюю сессию (два предмета) сдал на «отлично», но студентом не был зачислен. Летнюю сессию (5 предметов) сдал на «хорошо» и «отлично». Условно был переведён на второй курс, но ещё не студент. И только в октябре 1965 года был зачислен студентом второго курса. Мне выдали студенческий билет, зачётную книжку, внесли в журналы успеваемости, официально поселён в общежитие, была назначена стипендия. Теперь жить стало значительно легче. Деканом факультета в это время стал Пушкарёв Леонид Николаевич — доцент, кандидат медицинских наук. Приехал он из Свердловского мединститута, преподавал нормальную анатомию.

С третьего курса и до окончания института занимался в студенческом научном кружке на кафедре оперативной хирургии. Заведующим кафедрой в то время был доцент Клебанов Вольф Меерович. Нам один из заводов (по-моему Целинсельмаш) изготовил центрифугу с размахом коромысла 5 м. Размещалась она в подвале точечного пятиэтажного здания. На центрифуге мы вместе с Володей Бриндзюком и ассистентом этой кафедры Евлоевым Султаном Исааковичем крутили собак, занимались космической медициной. Я изучал влияние перегрузок на сердце. Опубликовал две работы в студенческих сборниках. За что получил премию – позолоченные наручные часы с гравировкой.

Когда учился в институте, всё время подрабатывал. Брал ночные дежурства или сутки в воскресенье. На первом курсе работал кочегаром в котельной, а затем сторожем в автотехникуме (на ул. Мира). На втором курсе работал санитаром на скорой помощи, а на третьем курсе – медбратом. На четвёртом курсе работал в хирургическом отделении детской больницы. На пятом курсе работал в здравпункте при швейной фабрике им. Маншук Маметовой. На шестом курсе снова работал на скорой помощи. В 1970 году успешно закончил мединститут и был направлен в целевую аспирантуру на кафедру патологической анатомии в Ленинградский государственный институт для усовершенствования врачей (ГИДУВ) им. С.М.Кирова. Упорно готовился к конкурсным вступительным экзаменам, сдал их, выдержал конкурс и был зачислен в очную аспирантуру. За период учёбы в аспирантуре подрабатывал на скорой помощи, брал ночные дежурства, т.к. аспирантская стипендия была небольшая. В 1973 году досрочно защитил кандидатскую диссертацию, за что получил премию (дополнительную аспирантскую стипендию). В том же году вернулся в Целиноград.

Приняли меня в мединститут на должность ассистента на кафедру патанатомии. Жилья нет. Поселили меня в кабинет коменданта студенческого общежития мединститута. Тогда оно находилось на ул. Пушкина. Весь день здесь хозяйничали комендант, уборщицы и техническая служба. И только после семи вечера и до семи утра эта комната «принадлежала» мне. Вещи мои находились на железнодорожном вокзале. Вот так «приветливо» меня встретил и обустроил мединститут. Несколько раз обращался к ректору по этому вопросу. В то время ректором был Николай Хоменко. На мою просьбу я всегда получал ответ: «Ничем помочь не могу». Так продолжалось два месяца. В таком случае я просил отпустить меня для перераспределения. Меня с большим трудом отпустили. Я поехал в Москву для перераспределения. В Минздраве мне дали новое направление – в Пермский мединститут. Приехал в Пермь. Там меня поселили в студенческое общежитие мединститута вместе с первокурсниками. Их было пять человек в комнате, мне поставили шестую кровать. И здесь очень «радостно» встретили молодого специалиста. Принцип остался прежний – работай, работай и ещё раз работай, а остальное (жильё, быт) – личное дело преподавателя. Ректором в Пермском мединституте в то время был Вагнер. Я неделю пытался как-то изменить положение, но ничего сделать не смог. Больше не стал просить перераспределения (понял, что нас везде «ждут» с большим «нетерпением»), уехал в Ленинград. Обратился в горздравотдел. Мне дали направление в травмпункт (врачём-травматологом) в Красносельский район города Ленинграда с представлением жилья. Через несколько лет я перешёл на преподавательскую работу. С сентября 1980 года и по декабрь 2013 года работал в университете им. А.И.Герцена на факультете безопасности жизнедеятельности. Преподавал первую медицинскую помощь при травмах. В 1990 году мне было присвоено учёное звание доцента. С января 2014 года и по настоящее время работаю в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П.Павлова на лечебном факультете. Являюсь доцентом кафедры. Написал и издал несколько книг. Из них четыре краеведческие книги о Петропавловске и восемь медицинских. С Петропавловском связь не прерываю. Ежегодно свой летний отпуск провожу в городе своей юности. И это повторяется несколько десятков лет»….

….Михаила Морозова похоронили в Петропавловске рядом с матерью. Это очень большая потеря для нашей редакции и для города, ведь как много он не успел, как много тайн Петропавловска мог бы ещё открыть. Светлая память! Скорбим вместе с родными Михаила Андреевича и выражаем глубочайшие соболезнования сестре – Галине Андреевне и племянникам Татьяне и Андрею. Вашего Мишеньки не стало, но он навсегда останется в нашей памяти и, может быть, когда-то его именем назовут одну из улиц города Петропавловска, об истории которого он написал так много.

Источник: https://history1752.su/mixail-morozov-o-sebe-lyubimom/

© Все права защищены. Копирование материалов сайта без ссылки на источник преследуется по закону.

Оставить комментарий

Комментарии

Пока нет комментариев.