Олег Архипов. Смерть под грифом «Секретно». Часть Первая. Маршрут

Итак, после ознакомления с туристской группой мы приступаем к рассмотрению непосредственно самого маршрута и все это время будем внимательно следить за происходящими событиями. Потому как эта тонкая историческая нить будет вести к восточному склону Горы Мертвецов, на котором со временем найдут брошенную палатку дятловцев.

Туристская группа, выйдя из здания общежития, на остановке «УПИ» села на трамвай № 8 и доехала на нем до остановки «Автогараж». Далее дошли пешком до железнодорожного вокзала. Юрий Ефимович Юдин сказал мне в частной беседе, что Золотарева дятловцы увидели только на вокзале. Следовательно, из общежития они вышли без него.

Итак, туристы в поезде, который отходит от вокзала вовремя. Николай Попов все-таки, к своему искреннему огорчению, опаздывает на перрон, а студенты и выпускники политехнического института отправляются навстречу трудным маршрутам и зимним приключениям. Не забываем про группу Блинова: они едут пока вместе и задорно поют вместе с дятловцами песни в теплом вагоне поезда. Один спортклуб, но какие разные жизненные пути и судьбы...

Обратимся вновь к общему дневнику, где свою первую запись в этот знаменательный день уже сделала обаятельная Зинаида Колмогорова:

«А вот мы и в поезде. Перепето много, много песен, выучены новые, и все расходятся по местам уже в 3-м часу ночи. Интересно, что ждет нас в этом походе? Что будет нового? (При прочтении этих слов сердце больно щемит. — О.А.). Да, мальчишки сегодня торжественно дали клятву не курить весь поход. Интересно, сколько же у них силы воли, смогут ли они без папирос обойтись? Все укладываются спать, а за окнами встает уральская тайга...»

Характерно, что всю дорогу дятловцы и блиновцы (мы ни на минуту не забываем, что дятловцы стартовали по маршруту совместно с группой Юрия Блинова) будут распевать различные песни. Так было принято, и это, стоит ради справедливости заметить, в крови у нашего народа. Отмечу, кстати, что первый доступный катушечный магнитофон появится только в шестидесятом году — и то в элитных семьях Москвы и Ленинграда. Молодые люди пятидесятых годов были (и не только в силу отсутствия техники) более певучими, чем нынешние. Их музыкальный багаж вбирал в себя популярные мелодии того времени, народные песни. Тем более ярким апофеозом, квинтэссенцией туристских походов всегда была душевная песня около обжигающего костра.

Сразу надо оговориться, что сегодняшнему молодому поколению некоторые вехи ушедших лет довольно трудно объяснить, но сделать это в свете настоящего расследования просто необходимо. И очень нужно для всеобщего понимания. Туризм в те далекие годы был своего рода отдушиной, очень серьезным и массовым увлечением. Глоток свободы, борьба за выживание в трудных условиях, преодоление сложных маршрутов, романтика таежных просторов. Такое направление способствовало зарождению особой субкультуры, неразрывно связанной с походами. Это было сильное поколение молодежи, выросшей в голодные военные годы. На долю их отцов и дедов выпали тяжелейшие фронтовые испытания, которые они с честью преодолели. Поэтому ребята не желали сидеть в четырех стенах, а шли навстречу опасности неизведанных троп, по пути закаляя собственный дух и в полной мере учась искусству взаимовыручки и коллективной сноровке. Помимо этого, в рассматриваемые нами годы существовала атмосфера всеобщего доверия. Туристские команды обращались за помощью в любом городе или деревне, и местные власти всегда шли им навстречу Их расселяли в клубах и школах, старались всячески помогать.

Итак, тайга за окнами, вагон, песни. Слова нужных произведений знали почти все и с удовольствием, с душой пели всем коллективом. Подтверждение моим словам находим в личном дневнике Людмилы Дубининой:

«...В вагоне к нам присоединились блиновцы, вместе пели песни.

Среди всех, особенно выделяется кротовский бас. На сей раз было очень много новых песен, которые мы тянули с помощью Золотарева, идущего вместе с нами в поход. Этого Золотарева никто не хотел сначала брать, ибо человек он новый, но потом плюнули и взяли, ибо отказать — не откажешь. Таким образом, нас как было десять, так и осталось, ибо Славку не отпустило факбюро...»

Сколько раз про себя Славка Биенко вспоминал с благодарностью к судьбе это самое факбюро? То бишь бюро факультета. Вячеслава оставили, как весело говорили студенты во все времена, подтянуть «хвосты» по учебе. И так уж получилось, что, оставив в Свердловске, сохранили этим самым самое дорогое, что есть у человека — его жизнь.

Смертельный суровый лабиринт ожидал дятловцев еще впереди. А пока все шло строго по намеченному плану. Наступил следующий день, новый листок перевернуло на магическом календаре неумолимое Провидение.

«24 января. 700. Прибыли в Серов[1]. Ехали вместе с группой Блинова. У них... для охоты и прочие принадлежности. На вокзале встретили ужас как гостеприимно: не впустили в помещение, и милиционер навострил уши; в городе все спокойно, преступлений и нарушений никаких, как при коммунизме; и тут Н. Криво затянул песню, его в один момент схватили и увели.

Отмечая для памяти гр-на Кривонищенко, сержант дал разъяснение, что п. 3 правил внутр. распорядка на вокзалах запрещает нарушать спокойствие пассажиров. Это, пожалуй, первый вокзал, где запрещены песни и где мы сидели без них. Окончательно обосновались до вечера. На Ивдель едем из Серова в 6-30 вечера. В школе рядом с вокзалом очень тепло встретили. Завхоз (она же и уборщица) нагрела нам воды, предоставила все, что могла и что нам нужно было для подготовки к походу. Свободен целый день. Хочется сходить в город, например, в краеведческий музей и на экскурсию на мет. завод, но много работы с распределением снаряжения и его подготовкой. Золотарев: «Дети, сейчас мы вам расскажем... Туризм бывает, дает возможность...» Все сидят, молчат, боятся. И пошло, и пошло... Вопросам не было конца. Пришлось показывать и объяснять каждую мелочь от фонарика до палатки. Ребят занимали 2- часа, им не хотелось нас отпускать. Пели песни друг другу. На вокзал нас провожала вся школа. Дело кончилось тем, что когда мы уезжали, ребятишки ревели и кричали, просили, чтобы Зина осталась с ними и была бы у них вожатой, они бы все ее слушали, хорошо учились. В вагоне какой-то еще молодой алкоголик требовал у нас поллитру и заявлял, что мы ее стянули у него из кармана. История снова закончилась, второй раз в этот день, вмешательством милиционера. Диспут-беседа о любви по провокации З. Колмогоровой. Песни, ревизия, Дубинина под сиденьем, чеснок с хлебом без воды — и мы около 24-00 прибыли в Ивдель. Большой зал ожидания. Полная свобода действий. По очереди дежурили всю ночь. Автобус на Вижай выйдет рано утром. Юдин».

Вот такую запись оставил в дневнике группы в тот день Юрий Юдин, который также пока стоял на пороге неизведанного. Для полноты картины этого самого зимнего дня предлагаю рассмотреть запись в личном дневнике Людочки Дубининой, которая в излюбленной оригинальной и шутливой манере поделилась своими впечатлениями не только с бумагой, но и, как оказалось, с большим количеством людей, вот уже какое десятилетие вдумчиво изучающих все поступательные шаги последнего дятловского похода. Это уже страницы истории, но студентка УПИ об этом знать никак не могла, она просто доверяла дневнику свои сокровенные мысли...

«24 января. Приехали в Серов очень рано. На вокзал с рюкзаками нас не пускали. Расположились сначала около вокзала. Ребята прошпыняли завхоза, т.е. меня, обвиняли в скупости и жадности. Но увы, столовая сей раз для нас большая роскошь. Произошел один небольшой казус — Юрку К. забрали в милицию, обвиняя его в обмане.

Наш Юра вздумал пройтись с шапкой вокруг вокзала, причем с исполнением какой-то песни. Юрку пришлось выручать.

Далее нам удалось вместе с блиновцами перебраться в школу начальную. Пообедав, занялись приготовлением снаряжения. Решились для ребятишек 1 и 2 кл. рассказать о туризме. Им страшно понравились наши рассказы, вещи, и они очень привязались к нам. До 6-ти время пролетело незаметно, проводили нас много наших новых молодых знакомых. Ребятишки до того привязались, особенно к Зине, что расставались со слезами.

В поезде во все горло орали песни под мандолину, да и просто так...

Приходил Юрка, попел с нами немного и ушел (Блинов или Кривонищенко? — О.А.). А мы чего-то пели, пели, а потом вдруг как-то незаметно перешли на тему о любви, в частности, о поцелуях. Болтали всякую ерунду, конечно, всем было интересно, все говорили, стараясь перекричать друг друга и опровергнуть другие высказывания. Сашка Колеватов так превзошел всех, наверное, он это говорил со слов других.

Приехали ночью в Ивдель, остановились на станции. Расположились в углу, сразу же наши улеглись спать, расстелив палатку. Я же стала дежурить. Это время использовала для шитья бахил, переписыванья песен. Юркина Ольга время от времени подвывала, наверное, от скуки и голода. Я продержалась до 3 часов. Все в это время уже легли, только один Боря долго чего-то шил, но и он наконец лег.

Женька то и дело подъедает меня, даже иногда скажет что-нибудь обидное. Неужели он считает меня какой-нибудь дурой? Да и я вообще люблю подливать масла в огонь, черт бы меня подрал».

Вот такие записи в своем дневнике оставляла Дубинина в первые дни отъезда из Свердловска. «Рюками» ребята между собой называли свои абалаковские рюкзаки. Мы же наблюдаем на этих страницах обыкновенную походную жизнь жизнерадостных молодых двадцатилетних студентов. Трудолюбие и твердость духа. Задушевные разговоры на волнующие темы. Все как у обыкновенных ровесников.

День двадцать четвертого января оказался отображенным и в личном дневнике Зинаиды Колмогоровой. Для полноты исторической картины и склеивания осколков прошлого имеет смысл добавить впечатления Зины к нашему повествованию. Тем более, Колмогорова очень интересно и доступно излагала свои мысли, и строки ее дневника — благословленная точка опоры для нашего понимания последнего дятловского похода.

«24.01.59.

Ну вот мы и снова в походе. Сейчас в Серове. Вчера целый вечер до 3-х часов пели песни. С нами cm. инструктор Кауровской турбазы Александр Алексеевич Золотарев. Знает очень много новых песен, просто радостно как-то, что узнаем новые песни. Особенно какая-то Цумба и прочие. Сегодня немножко грустно мне как-то. Но ничего. Дежурим с Рустиком. Ходили и делали беседу со школьниками, потом они все провожали нас, даже расплакались, не хотели отпускать нас...»

Еще один рассвет возвестил о продолжении выбранного пути. Людочка Дубинина продолжает свой дневник:

«25 января. Разбудили, не дав по-настоящему выспаться. Рустику сказала, что не буду умываться, ибо нет условий. Согласился. Тут же подошел автобус, быстро погрузились. Екали в три этажа. Колька Тибо — так упирался своим телом в потолок. Ольга стояла сначала в..., но скоро не утерпела и забралась на колени. Опять, конечно, пели. Голос я уже совсем пропела. Женька опять съязвил. Вот ехида уж да ехида. Теперь у меня уже кое-что проясняется, правда, и раньше, но сейчас лучше и больше.ведению. Я же остаюсь все равно верна себе.

Женька с Зиной пели: «Если б были глаза твои не такие синие...» Доехав до развилки, автобус пошел по прямой и должен был вернуться за нами через час. А мы этим временем пошли пешком. Так приятно было идти по такой дороге и при такой погоде. Немного побесились, повалялись в снегу. Во время нашей прогулки получился один казус — застряла шедшая навстречу машина с лесом. Наши ребята кинулись на помощь. Наконец-то вытащили с грехом пополам. Тут подошел наш автобус, и мы опять взгромоздились в него. Дискуссировали на сей раз о счастье. В основном наши ребята были наиболее активными. Пытались даже дать определение счастью, но у каждого получилось свое. В Вижай приехали часа в два. Блиновцы собираются ехать дальше на 41 -й, а мы остаемся наверняка ночевать. Проводили блиновцев со слезами. Настроение испорчено. На прощание спели с Зиной Жене: «Если б очи твои...» В общем, мне очень и очень тяжело».

Не буду строить авторских версий по поводу сердечных отношений, но строки говорят сами за себя. Читать эти предложения больно и сейчас, тем более, когда знаешь, какой катастрофой закончится этот североуральский поход. В какой сложный, событийный капкан попадут молодые ребята и девушки.

Следующий абзац в дневнике мне очень нравится, импонирует и заставляет о многом задуматься. Этот текст очень четко характеризует настроение и духовную составляющую эпохи. Интересы и своеобразный культурный пейзаж:

«Нам ужасно повезло: идет «Золотая симфония». Быстро перетащили вещи в гостиницу и пошли в клуб. Хотя было и нерезкое изображение, но это нас нисколько не омрачило. Сидящий рядом Юрка Криво все стонал и причмокивал губами от восторга. Вот это маленькое счастье, которое так трудно выразить словами. Все-таки какая изумительная музыка!

Настроение после картины значительно лучше. Игорь Дятлов стал просто неузнаваем. Пытался танцевать, припевая: «О, Джеки, Джон». С Юркой сегодня дежурные. Решили варить на плите лапшу. Но очень трудно было натопить печку такими сырыми дровами, поэтому на это ушла масса времени. Наконец-то стали есть. Во время еды опять возникла дискуссия о правах мальчишек и девчонок, свободе и т.д. По-моему, такие дискуссии ни к чему не приводят. Так просто, для отвода души. Легли поздно. Все расположились на кроватях по двое, только Юрка Криво и Сашка[2] легли между кроватями».

Ребят так впечатлил австрийский полуторачасовой мюзикл 1956 года «Золотая симфония» режиссера Франца Антеля. Эту замечательную музыкальную мелодраму о фигурном катании и балете на льду в Советском Союзе посмотрело более двадцати миллионов зрителей. Фильм был очень популярен благодаря прекрасной музыке композитора Лотара Олиаса.

Мне лично фильм очень понравился. Я специально посмотрел эту ленту, чтобы полнее почувствовать атмосферу похода и времени, сопутствующего ему. «Золотая симфония» — очень добротный и красочный мюзикл с отличными костюмами, дорогими дамскими шубами и запоминающимся актерским ансамблем. Песня «О, Джеки-Джон!» (одна из основных композиций фильма, включая начальные титры) также играла какое-то время в моей голове, как в свое время у Игоря Дятлова. Впечатление мюзикл производит очень позитивное и теплое, как и подобало лучшим образчикам европейского кино того времени. Да и ребятам фильм понравился, скорее всего, не только из-за музыкального момента. Немаловажным было и восприятие спортивной составляющей ленты. Соревновательный дух хоть и показан в «Золотой симфонии» достаточно легко и романтично, но все-таки является немаловажным аспектом картины. Коньки, лыжи, соревнования — все это присутствует в музыкальной мелодраме. Как и взаимоотношения главного героя и героини, отображенные в сюжетной линии очень просто и проникновенно, под аккомпанемент увлекательных мелодий. Я всячески рекомендую посмотреть упомянутую картину, тем более она в последнюю неделю в жизни дятловцев дважды сопровождала их в последнем походе.

Надо отметить, что по ходу всего маршрута Игорь Дятлов консультировался с местными, знающими участок людьми по поводу особенностей выбранного им пути.

Есть достоверная информация, что у вижайского лесника И.Д. Ремпеля Игорь перерисовал схему лесного участка с обозначением просек. Эта карта была позднее найдена среди бумаг группы, находившихся в палатке.

Ремпель поделился с Дятловым информацией об особенностях лесных походов по местным просекам и предупредил о реальной опасности сильнейших ветров на открытой части Уральского хребта. Говорил о том, как ветер сносит человека с ног, на что туристы ответили ему: тем лучше, будет настоящая проверка на высшую категорию трудности! Одним словом, дятловцы прекрасно знали, с каким жестким природным диктатом они могут столкнуться на местности, по которой упорно торили свой путь. Но решительно шли навстречу трудностям. Это был их интерес, зов времени и курс молодых идей!

В гости к Ремпелю Игорь Дятлов ходил вместе с Юдиным. Пока опытный лесник делился с Игорем накопленными знаниями по интересующему участку, Юра Юдин с интересом разглядывал великолепный домашний музей местного немца, который состоял из большого количества самодельных картинок и фигурок на тему Рождества, выполненных самим лесничим на очень высоком художественном уровне.

Нелишне будет упомянуть, что в этот поход Юдина позвал сам Дятлов. Юрий Ефимович (тогда, конечно, просто Юрий) не сильно горел желанием идти на зимний маршрут, но согласился сразу же. Игорь Дятлов к тому времени уже обладал очень серьезным авторитетом и именем в спортклубе и в институте в целом. Тем более, они уже прошли вместе тоже непростой туристский путь по Алтаю.

Юрий Ефимович рассказывал мне, что самым «ярким» воспоминанием во время пребывания в Ивделе была потеря наволочки с его койки в гостинице, когда местная работница заподозрила неладное. Но она поспешно и необоснованно строила свои выводы, и, к счастью, наволочка нашлась.

Продолжим знакомиться с дневниковыми записями. Итак, Зина Колмогорова повествует о событиях двадцать пятого января:

«25.1-59 г. ночью, часов в 12 ночи выли в Ивделе, ночевали на вокзале, расстелив на полу палатку.

Да, мы уже 2 раза были замечены милицией. Один раз в отделение милиции забрали Юрку Крив., он котел собрать деньги на конфеты. Было смешно. А потом в поезде Серов — Ивдель доехали до Ивделя, переночевали на вокзале, сели утром на автобус доехали до какой-то гостиницы в Ивделе. Потом сели на автобус и поехали. Нас 20 человек, рюкзаки и лыжи. Ехали в 3 этажа, но всю дорогу пели песни. Приехали в Вижай. Сначала остановились в том же самом клубе, где и были 2 года назад. Потом нас отвели в гостиницу. Целый вечер говорили, был диспут о любви, о дружбе, о танцах и прочем, прочем.

Я говорила много того, что совершенно не свойственно мне, и лишь иногда старалась, даже не старалась, а прорывалось искреннее. Но это все ерунда. Но опять же вспоминаются слова Вольта. Как верно он тогда сказал...»

Отображены одни и те же события. Дорога, песни, споры и разговоры. Молодость, туристская тропа и ждущий впереди по маршруту ледяной клинок судьбы.

Двадцать пятого января Александр Колеватов отметился в дневнике группы своей записью. Продолжительным рассказом, практически на страницу. Хорошо написанные строки. Есть смысл оценить их:

«25 января 1959 г.

Встали в половине шестого, быстро собрались и с первым же автобусом выехали в город Ивдель. Через час ожидания удалось захватить автобус (типа ГАЗ -51). Двадцатипятиместный автобус вынужден был вместить в себя полных двадцать пять и плюс к этому двадцать рюкзаков, набитых до отказа, и столько же пар лыж. Получилось до потолка. Нижние сидели на сиденьях, на куче лыж, на рюкзаках. Пассажиры второго этажа сидели на спинках сидений, находя место для ног на плечах товарищей. Тесно было не настолько, однако, чтобы не петь, что и делалось почти всю дорогу до Вижая. Не обошлось, однако, без приключений. Автобус сделал небольшой отход в сторону шоссе, в дер. Шипичное, для чего нам было предложено выйти прогуляться, что мы проделали с удовольствием. Четверка наиболее шустрых ушла далеко вперед и в пос. Талица зашла посмотреть электростанцию. Вдруг возглас: «Автобус». Мы кидаемся к двери, но, увы, поздно. Автобус прошел мимо, и мы вынуждены были кинуться за ним во всю прыть, лелея надежду, что судьба милостива и, может быть, мы догоним его (мы — это и есть четверка «шустрых»). Однако первая же сотня метров наглядно показала преимущества пятидесятисильного двигателя. Наши пятки мелькали далеко позади автобуса, а разрыв все более увеличивался. Перспектива шагать тридцать км по шоссе без завтрака и обеда уже представлялась вполне реальной, как вдруг... Я уже упоминал, что судьба милостива. Милость ее выразилась в том, что какая-то девушка, движимая желанием ехать в Вижай, остановила объект нашего преследования Тепло попрощались с группой Блинова, которые уехали дальше (на запад от Вижая в самый лесоучасток). После обеда, который прошел в теплой «дружественной обстановке», переселились в «гостиницу», которая являет собой обычную избу на три окошка. Сходили в кино, оставив «домовничать» Дорошенко и Колеватова. Смотрели «Золотую симфонию», вернулись в «музыкальном настроении». Сейчас заняты подгонкой снаряжения. Ночью, если верить местному коменданту, мы выедем дальше. Колеватов».

Оригинальная запись, не правда ли? Рассуждения о милости можно продолжить, а также сравнить и далее мистические совпадения фактов, случайностей и таинственных знамений.

Вот что я хочу сказать: если бы девушка (мы уже никогда не узнаем ее имени) не помахала водителю автобуса и не остановила бы его, товарищам Сани Колеватова и ему самому пришлось бы топать тридцать километров пешком, что, конечно, заняло бы немало времени. И в славный Вижай они пришли бы гораздо позднее. И не исключено, что в путь свой отправились бы и далее с опозданием, что сместило бы график движения по маршруту. Кто знает, может, и не ночевали бы дятловцы на том зловещем снежном перевале первого февраля и остались бы живы...

Вот так бывает. Милая девушка остановила автобус, и милость судьбы проявилась в полной мере. Знал бы Александр о той милости и самой судьбе-судьбинушке!

Но искренне прошу прощения за свои размышления, и мы вновь возвращаемся к дневнику туристов.

Продолжаем всматриваться в строки, написанные карандашом в дневнике Люси Дубининой.

«26 января. Утром Сашка вскочил от холода и сказал, что у него была холодная ночевка. Мы с Зиной спали прекрасно. Сходили в столовую, стали затем собираться. Едем на машине. Пытались петь, рассуждали на абстрактные темы, а вообще было всем не жарко. Места сначала были неинтересные — горелый лес.

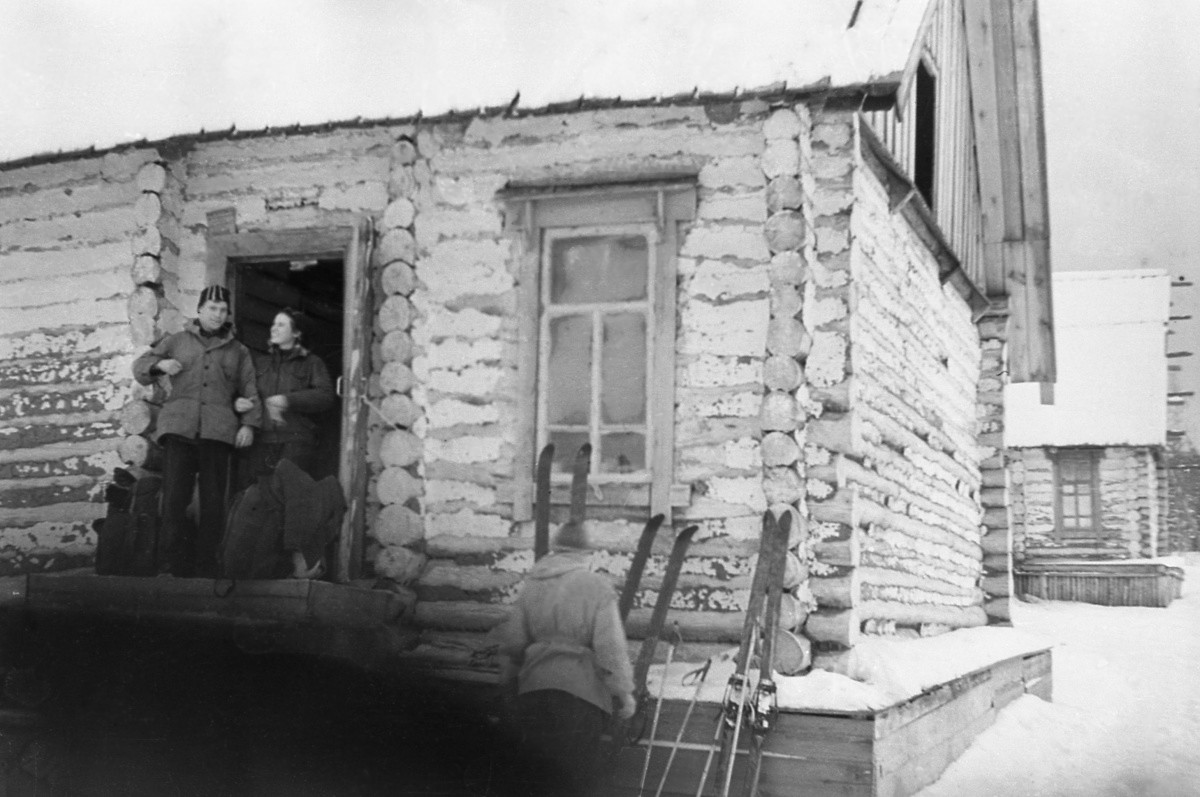

Вообще, нам надо было на Северный 2.-й, но дело шло к вечеру, и мы решили остановиться на 41-м в 4:30. Встретили очень гостеприимно. Остановились в бараке, где живут ребята. Вообще, здесь живут вольнонаемные, женщин нет, кроме двух. Ребята все молоды, как заметил Игорь, есть даже симпатичные и вообще интересные. Особенно запомнился среди всех Огнев с бородой рыжей, и прозвище у него Борода. Очень редко встречаются в такой дыре такие люди. Истинный романтик, геолог и вообще развитый. Многие из ребят играют на гитаре. Смотрели здесь сразу три картины: «В людях», «Есть такой парень» и опять «Золотая симфония». И опять эта музыка. Сначала разделились на две группы: одна смотрела картины, другая писала дневники, а Рустик с Колей рассуждали понемногу обо всем, о работе и т.д. Вообще мне нравятся эти ребята. Большая разница между ними, окончившими институт Рустиком, Колей, Юрой, и нами. Все-таки у них суждения более зрелые и умнее гораздо наших. Господи, я уже вообще не говорю о своих. После кино все очень устали и захотели спать. С Зиной расположились на кровати с панцирной сеткой. Мечта. А ребята все на полу. Настроение плохое и, наверное, будет еще дня два. Зла как черт».

«Было не жарко»! Ехала группа в открытом кузове грузовика, чему есть фотосвидетельства. Именно при таком «освежительном» круизе и продуло Юру Юдина, что при подобных природных условиях неожиданностью быть не может. Но на фотографии видны улыбающиеся молодые лица. Смех, шутки, песни. Туристы идут к основному выходу на маршрут. Не стоит забывать, что болезнь Юдина (радикулит) у него была в те годы хронической. Он страдал болями еще со школьной скамьи. В туристские походы начал ходить, чтобы закалить организм.

Фактурные, оригинальные лица лесозаготовителей на 41-м поселке навечно засвидетельствованы на фотопленке. Бородатый труженик Огнев и его товарищи, приветливо принявшие на постой свердловских туристов. Своеобразный живой узор воспоминаний. И опять эта волшебная лента, изящная музыка «Золотой симфонии», сопровождающая ребят по заснеженным тропам уральской суровой тайги.

Дублируем дополнительно для точности этот день через записи в общем групповом журнале. Соотношение мнений и взглядов делает более полной и красочной картину для нас, взирающих на Это Дело через пятьдесят долгих лет.

«26 января. Спали в т. наз. гостинице. Кто на койках по 2 человека, а Саша К. и Криво даже на полу между койками. Поднялись часов в я утра. Спали все хорошо, несмотря на то что вечером не закрыли задвижку и к утру выстыло немного.

На улице -17 градусов °С. Варить утром не стали, дрова сырые, вечером, пока сварили, часов 6 прошло. Завтракать пошли в столовую, подкрепились гуляшем «по-столовски» и чаем. Когда подали холодный чай, Гося Дятлов изрек, усмехаясь: «Если чай холодный, то выйди и пей его на улице — он будет горячее». Оригинальная мысль. Договорились и едем до 41 участка на машине. Выехали только в 13 -10, а в 41 -м были около 16-30. Намерзлись здорово, ехали на ГАЗ-63 наверху. Пока ехали, пели песни, дискуссировали на разные шлемы — от темы любви и дружбе до проблем раковых заболеваний и их лечения. На 41 -м нас довольно приветливо встретили, отвели отдельную комнату в общежитии. Довольно долго разговаривали о всяких разностях с местными рабочими, из них особенно запомнился один рыжебородый. Борода, как его называют товарищи. Сварили дежурные обед, мы поели и теперь отдыхаем, разделились на 2 половины — часть пошла в кино, а другая часть сидит на рюкзаках, занимается кто чем. Рустик играет на мандолине и одновременно разговаривает с Колей, девчонки сидят переписывают песни, а я сейчас буду заниматься подгонкой снаряжения. Кривонищенко».

В проявленных пленках, что остались после гибели группы, есть отличный кадр упомянутого завтрака в непритязательной столовой. За одним столом трапезничают хорошо узнаваемые Игорь (Гося) Дятлов, Юра Кривонищенко, Рустем Слободин и Николай Тибо-Бриньоль.

В 41-м квартале исполняющий обязанности инженера энерголесокомбината Михаил Тимофеевич Дряхлых также общался с Дятловым как руководителем группы по поводу его маршрута, а начальник 1-го лесоучастка Ряжнев реально помог дятловцам. Дряхлых несколько позже будет принимать непосредственное участие в поисках группы с самолета. Георгий Иванович Ряжнев позже отметил в своих показаниях, что студенты вели себя хорошо, нашли общий язык с рабочими и мастеру Венедиктову Евгению Петровичу даже подарили художественную книгу.

Вот какие свидетельства об этом дне оставила в личном дневнике Зинаида Колмогорова:

«26.1.59 г.

Спали на кроватях. Встали поздно. Мы с Рустиком дежурные. Пошли в столовую. А потом ждали машину и поехали. Нынче дорога не такая красивая, снега меньше. Зону с дороги уже сняли. Ехали долго. У меня, как всегда, опять отыскался какой-то земляк. Приехал на 41-й поселок. Здесь работают просто рабочие, не заключенные, а вербованные. Есть много умных из них. Остановились в комнатушке шофера. Сегодня последний день цивилизации. Рустик очень хорошо играет на мандолине, мне очень нравится слушать его. Сегодня одела Юркины варежки, но как мне не хотелось одевать их! Но мне сказали, что не одевать — нехорошо, поэтому одела. Разговариваем! Слегка».

Вот такие событийные моменты. Юркой ребята в дневниках и между собой звали только Кривонищенко. А Дорошенко просто Юрой.

Упомянутый день охарактеризовался еще тем, что товарищ Ряжнев выделил в помощь дятловцам возницу — литовца Станислава Александровича Валюкявичюса с лошадьми и повозкой для перевоза рюкзаков группы до рудника Второй-Северный. Так что ребята должны были более спокойно преодолеть те 24 километра, разделяющие 41-й квартал и Второй-Северный, чтобы затем сосредоточиться на основном и самом сложном участке своего похода.

Как рассказывал мне Юрий Ефимович Юдин, в ту ночь практически не спали. Соскучившиеся по общению лесозаготовители очень тепло встретили туристов и неугомонно рассуждали на самые разные темы. Их интересовало практически все: от городских новостей до культурных событий. И конечно, песни лились несмолкаемой волной. Гитарный перебор и звук мандолины...

Снова читаем Людину запись в дневнике: дни неумолимы, они приближают группу туристов к вечному сумраку:

«27 января. Температура -5. Тепло, лыжи катятся плохо. С утра собираемся — сегодня первый день движения по маршруту. Сейчас сидим и ждем лошади, чтобы на ней везти рюкзаки, а сами просто на лыжах. Фортуна нам улыбается.

Юрка Юдин заболел. Что-то с нервом ноги, в общем, радикулит, он уезжает домой. Итак, нас остается в дальнейшем девять. Пока сидим и поем песни. Те ребята играют на гитаре, Рустик подыгрывает на мандолине. Прямо за душу берет. Это последнее место цивилизации, где мы видим таких людей. Вообще очень люблю гитару и обожаю всех музыкальных людей. А ребята все неплохие. Разговаривали с Огневым. Очень много уже знает, и с ним интересно, сейчас он рассказывает о пути нашем и много такого. Это, по-моему, наиболее интересный объект здесь на участке. У него такая длинная рыжая борода, хотя ему всего 27 лет, а выглядит он старше. А еще тут есть Валя, который хорошо играет на гитаре (многие играют) и про которого я шутя говорила, что он мне нравится. Сейчас большинство ребят сидят здесь и поют песни под гитару. Вообще., кажется, в последний раз услыхали столько новых хороших песен, но мы надеемся, что Рустик заменит нам в походе. Узнаем некоторые мансийские слова у ребят...»

Слишком много в одном коротком, достаточно простом тексте вопросительных знаков с точки зрения сегодняшнего дня. «Огнев сказал о пути нашем... последний раз услыхали...»

Вряд ли фактурный Борода-Огнев мог что-то знать и тем более сказать о будущем ребят в стиле мрачного пророчества. Бесконечные разговоры, вопросы, шутки. Прения и беседы под гитарный аккомпанемент. Или все- таки нет?

Создается такое впечатление, что тихонько начинает звенеть натянутая тревожная струна внутри Люды. Кому-то сегодня это покажется слишком тривиальным совпадением, я же в задумчивости обращаюсь к дневнику группы Дятлова:

«27.1.54 г. Погода была хорошая, ветер должен был дуть в спину по пути. Ребята договорились, что до 2-го Северного довезет рюки лошадь.

От 41-го до него 24 км. Мы помогли дедушке Славе[3] разгрузить воз сена и стали ждать лошадь (она ушла за сеном, дровами). Ждали до 4 часов... Огнев сказал Игорю, как найти избу, в которой можно заночевать. В 4 часа тронулись. Предварительно купили 4 булки хлеба. Мягкий теплый хлеб. 2 штуки съели. Лошадь идет медленно. Как приятно идти без рюкзаков. Прошли за 2 часа 8 км (речка Ушма). Уже начало темнеть. Вся задержка из-за лошади. С нами едет Юра Юдин. Он неожиданно заболел и идти в поход не может. Там он решил для института набрать камней. 2-й Северный — это заброшенный геологический поселок из 20-25 домов. Один лишь пригоден для жилья. Поздно ночью, в сплошной темноте нашли поселок и только по поруби догадались, где изба. Загорел костер из досок. Задымила печь. Несколько человек проткнули гвоздями руки. Все благополучно. Вот и подошла лошадь. А после ужина в горячо натопленной избе на кроватях бросались шутками до 3-х часов ночи. Дорошенко».

Широко известны фотографии, подтверждающие записи в дневниках. И в 41-м квартале, как и ранее в Вижае, ребят тепло провожали. Примечательный рыжебородый Огнев был также запечатлен на разных фотопленках любознательных дятловцев. И сами беззаботные ребята, вкусившие местного теплого, замечательного хлеба. Последние приготовления, лыжи, рюкзаки, слова напутствия, прощание...

Читаю фотокопию Зининого дневника, обычного блокнотика с зеленой обложкой:

«27. Сегодня первый день пути. Рюкзак ничего, тяжеленький. Да, уходит Юра Юдин, от нас сегодня уходит. У него снова воспалились седалищные нервы, и он уходит. А так жаль. В рюкзаки распределили груз его. Выходим, в последний день видим какую-то бы ни было цивилизацию, печку, людей и т.д.

Сегодня согласились наши рюкзаки отвезти на лошадях, и мы ждем, когда они будут готовы, а сами пойдем на лыжах. Все поют, рабочие, живущие в бараке, не пошли на работу, поют. Мы сидим и пишем песни. Как много среди рабочих очень талантливых, умных людей. Особенно «Борода». Он очень много знает, а борода рыжая, рыжая, а глаза такие рыжие, коричневые. Ребята хорошо поют, а Рустик так играет на мандолине. Сегодня с Людой последний раз спали на кровати. Сегодня уже в палатке, видимо, будем. Сейчас мы на 41 квартале, сегодня наша задача — дойти до 2-го Северного. Там, говорят, есть избушка, но никто там не живет. Скорей бы в путь, на лыжи. Как-то мы пойдем? На меня как-то ужасно действует музыка в последнее время, гитара, мандолина и прочее. Вчера смотрели 3 кино здесь. «В людях», «Есть такой парень» и снова «Золотую симфонию». Я еще согласна посмотреть «Золотую симфонию» не раз...»

Далее в блокноте были отображены ряд слов на мансийском языке и со значением этих слов. Записан также адрес Огнева Николая Григорьевича («Борода») и далее вновь следуют словесные добавления:

«Целый день шли, спереди лошади по р. Лозьве. Часто влетали в наледь, чистили лыжи. Пришли уже в темноте, долго искали избу с окнами и дверьми. 2-ой Северный это заброшенное селение. Здесь совсем никто не живет, а какие красивые места! Здесь просто Чусовая. Камни на берегах стоят какими-то утесами, известняк, белые. Сегодня идем несколько км по р. Лозьве, а потом переходим на р. Ауспию».

Путь до Второго-Северного для группы Дятлова оказался не трудным. Мягкая, нехолодная погода, движение на лыжах без тяжелых рюкзаков. Шли они не спеша, без особого напряжения, больше в прогулочном темпе. Единственным препятствием было то, что снег нещадно налеплялся на лыжи, приходилось его постоянно соскабливать. Шутили, фотографировались, любовались красотами суровых уральских пейзажей. Холод не подгонял, он, затаив дыхание своих колючих снежных бурь, терпеливо ждал ребят впереди. Действительно чудные картины дарит Северный Урал. После Второго-Северного расстилается необжитая, практически безлюдная местность и начинается настоящий маршрут именно той ранее заявленной высшей категории трудности. Преодоление, испытания, восхождения...

Это последний участок совместного пути, что они прошли вдесятером. Юдин уже дотягивает путь, его одолевают боли, но держит в себе и идет с группой до последнего. Юра всеми фибрами души желает пройти вместе с товарищами по диким, обильно занесенным снегом тропам, но боль не отпускает.

Остается только представить, какое впечатление произвел на туристов заброшенный поселок Второй-Северный в неуютной, зимней темноте, что уже наступила в одиннадцатом часу вечера. Поселок-привидение, еще один знак в этой мрачной истории. Молодые голоса раздаются в чернильной темноте, она, в свою очередь, их щадит и пока не поглощает.

Еще одна ночевка в тепле, на этот раз последняя.

«22 января. Утром разбудил всех бубнящий говор Юрки Кри и Сашки Колеватова. Погода нам пока улыбается, ибо -8°С.

Позавтракав, часть ребят во главе с Юрой Юдиным, нашим известным геологом, пошла в кернохранилище, надеясь собрать какие-нибудь минералы для коллекции. Ничего, кроме пирита да прожилок кварца в породе, там не оказалось. Собирались долго, мазали лыжи, подгоняли крепления Жаль, конечно, нам расставаться, особенно нам с Зиной, но ничего не поделаешь...»

Юрий Юдин с геологическим керном

[1] Город в Свердловской области.

[2] Кривонищенко и Колеватов.

[3] Имеется в виду Валюкявичюс, уроженец Каунаса, 1903 г.р., бывший заключенный.